LEONARDO DA VINCI: i primi studi teorici

Una volta aver provato l’ebrezza del volo,

quando sarai di nuovo coi piedi per terra,

continuerai a guardare il cielo.

Leonardo Da Vinci

...................................................................................................................................................

Leonardo, frutto di una relazione illegittima, fu il figlio primogenito del notaio venticinquenne Piero da Vinci, di famiglia facoltosa, e di Caterina, una donna di estrazione sociale inferiore, che fra loro non si sposarono mai. Nacque a Vinci il 15 aprile 1452. Leonardo crebbe tra le mura di casa e la sua educazione venne certamente data dalle persone più vicine, la nonna e la matrigna.

Nel registro non è indicato il luogo di nascita di Leonardo, che si ritiene comunemente essere la casa che la famiglia di ser Piero possedeva, insieme ad un podere, ad Anchiano, dove la madre di Leonardo andò poi ad abitare. Il battesimo avvenne nella vicina chiesa parrocchiale di S. Croce, ma sia il padre che la madre erano assenti, poiché non sposati.

La madre Caterina si sposò con l'"Attaccabriga" Piero del Vacca da Vinci; mentre il padre Piero si sposò quattro volte ed ebbe dodici figli, tutti molto più giovani di Leonardo, con i quali Leonardo ebbe pochissimi rapporti, ma che gli diedero molti problemi dopo la morte del padre nella contesa sull'eredità.

Nelle campagne intorno a Vinci, Leonardo cominciò ad essere affascinato dalla natura, seguendo il volo degli uccelli e il funzionamento dei mulini. Ma ben presto la famiglia di ser Piero si trasferì a Firenze, dove il giovane Leonardo cominciò la carriera notarile, ma con scarso successo; infatti in quel periodo Firenze era un cantiere a cielo aperto, ovunque venivano avviate opere architettoniche o artistiche, ed egli era incuriosito da ciò che succedeva nelle botteghe d'arte. Ser Piero decise così di introdurre il figlio in una delle botteghe più conosciute dell'epoca: quella del Verrocchio. Qui vi restò per 8 anni. Per le sue spiccate doti pittoriche, già nel 1472 faceva parte della Compagnia dei Pittori. In quel periodo collaborò alle opere del maestro. Frequentò anche la scuola del Pollaiolo, particolarmente per le ricerche anatomiche che vi si conducevano, trascorrendo notti intere nelle stanze mortuarie degli ospedali. Andò poi a Milano alla Corte di Ludovico il Moro, inviatovi, secondo alcune fonti in qualità di musico, da Lorenzo il Magnifico. Allestì apparati per feste e fu scenografo ed ingegnere militare, consultato per problemi di architettura. Leonardo approfondi i propri studi scientifici e ne intraprese di nuovi, nel campo sia della fisica che delle scienze naturali.

Alla corte di Milano Leonardo veniva descritto come un “Architetto et Ingegnero Generale”. Compì vari viaggi ad Urbino, a Rimini, a Cesena, a Pesaro, a Cesenatico e in altre città delle Marche e della Romagna, dove studiò porti, problemi di idraulica, fortificazioni. A questo periodo appartengono gli originalissimi contributi di Leonardo alla cartografia, al rilievo e alla descrizione dei luoghi. Visitò molte corti dell'Italia e dell'estero, come quella del Re di Francia Luigi XII. Mentre Leonardo si trovava a Milano, alla corte di Ludovico Sforza, dipinse alcune fra le sue opere più famose: L'Ultima Cena e La Vergine delle Rocce. Dopo la caduta del Ducato, Leonardo andò a Mantova e Venezia. Ritornò poi a Firenze e, tra il 1503 e il 1505, cominciò la sua opera più famosa, “La Gioconda”. Si occupò, oltre che di pittura, anche di questioni militari e canalizzazioni, a scopo sia pacifico che militare, studi che continuò anche durante la sua permanenza a Roma. Incominciò poi a studiare il volo degli uccelli e le leggi dell'idrologia.

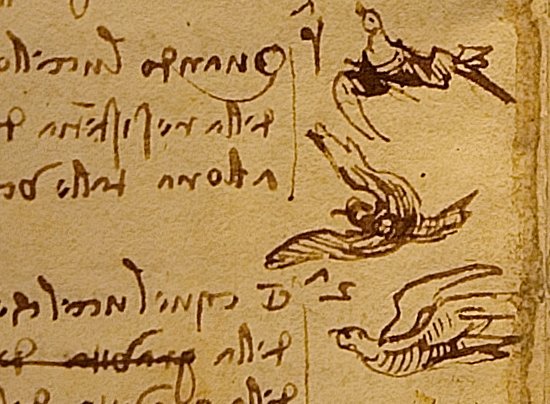

Particolare del Codice del Volo degli Uccelli, scritto da Leonardo da Vinci nel 1505

L'interesse per il volo si manifestò in Leonardo fin dagli anni giovanili trascorsi a Firenze, ma fu dopo il suo trasferimento a Milano, intorno al 1482, che il “problema” cominciò ad assumere in lui un rilievo particolare. L'osservazione degli uccelli lo convinse che il volo non ha in sé nulla di misterioso, a differenza di quanto pensavano gli scienziati dell'epoca, ma è un fenomeno puramente meccanico, dovuto al colpo d'ala nell'aria. Il fatto che l'aria sia comprimibile ed eserciti quindi una resistenza in grado di sostenere un corpo, costituì una delle intuizioni fondamentali di Leonardo, portandolo a concludere la possibilità anche per l'uomo di volare.

Una delle prime applicazioni di questa intuizione fu il famoso progetto del paracadute risalente al 1485 circa, costituito da una struttura rigida a forma piramidale di 7,20 m di lato di base per 7,20 m di altezza, rivestita di tela di lino inamidata, per renderla compatta e impermeabile all'aria.

Disegno del paracadute di Leonardo

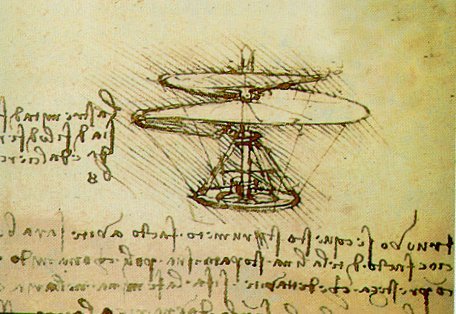

All'incirca contemporanea è un'altra applicazione del principio della resistenza dell'aria, la cosiddetta vite aerea in cui si è voluto riconoscere un prototipo dell'elicottero. Alla base della macchina vinciana sta, infatti, l'intuizione che l'aria, in determinate condizioni, può comportarsi come un corpo solido: un oggetto che si avviti al suo interno deve quindi sollevarsi verso l'alto, esattamente come una vite che, girando, penetra nel legno. L'apparecchio si compone di una vite senza fine, di circa 10 m di diametro, realizzata con una struttura in canne rivestita di tela di lino inamidata e rinforzata mediante una bordura metallica.

Disegno della vite aerea di Leonardo

Paracadute e vite aerea costituirono un caso isolato dello sviluppo degli studi vinciani sul volo. La maggior parte delle macchine volanti che Leonardo progettò, infatti, era dotata di ali, di solito battenti. E proprio all'ala, alla sua forma, struttura e realizzazione Leonardo riservò una ricerca ampia e particolareggiata, che evolse nel corso degli anni, benché in modo non sempre facile da seguire. Dopo varie ricerche, egli sembrò orientarsi verso un tipo di ala con forma simile a quella del pipistrello, suddivisa in tre zone, per le quali prevedeva l'impiego di materiali diversi seguendo un criterio di progressivo alleggerimento strutturale. Questa soluzione tuttavia non lo soddisfaceva, per cui finì per abbandonarla, preferendo alla fine un rivestimento continuo, ritenuto evidentemente più funzionale.

L'ala tipo pipistrello non fu comunque una scelta definitiva. Una delle ultime macchine progettate dall'artista, infatti, adottò un tipo di ala completamente diverso, con un'ossatura vagamente simile a quella di una mano. L'interesse di Leonardo per il volo si estese anche allo studio di strumenti volti alla risoluzione di problemi collaterali, come ad esempio l'inclinometro, destinato a verificare l'assetto della macchina volante, e soprattutto la serie di strumenti meteorologici e di anemometri, che testimoniano come all'artista non sfuggisse l'importanza delle condizioni atmosferiche per la buona riuscita del volo.

Nel 1517 Francesco I, figlio del re di Francia, che ne apprezzava l'alto talento, lo volle alla sua corte. Qui Leonardo passò gli ultimi anni della sua vita. Morì a Cloux il 2 maggio 1519 all'età di 67 anni e fu sepolto presso la chiesa di Saint-Florentin in Amboise.

Nel suo testamento, Leonardo, lasciò tutti i suoi scritti all'allievo preferito: Francesco Melzi, mentre all'altro discepolo, Salai, lasciò i dipinti che si trovavano ancora nel suo studio, tra i quali La Gioconda.

Questo è il sommario di una vita eccezionale, intensissima, di prodigiosa attività, della quale ci rimangono pochi dipinti e una massa enorme di scritti e disegni.

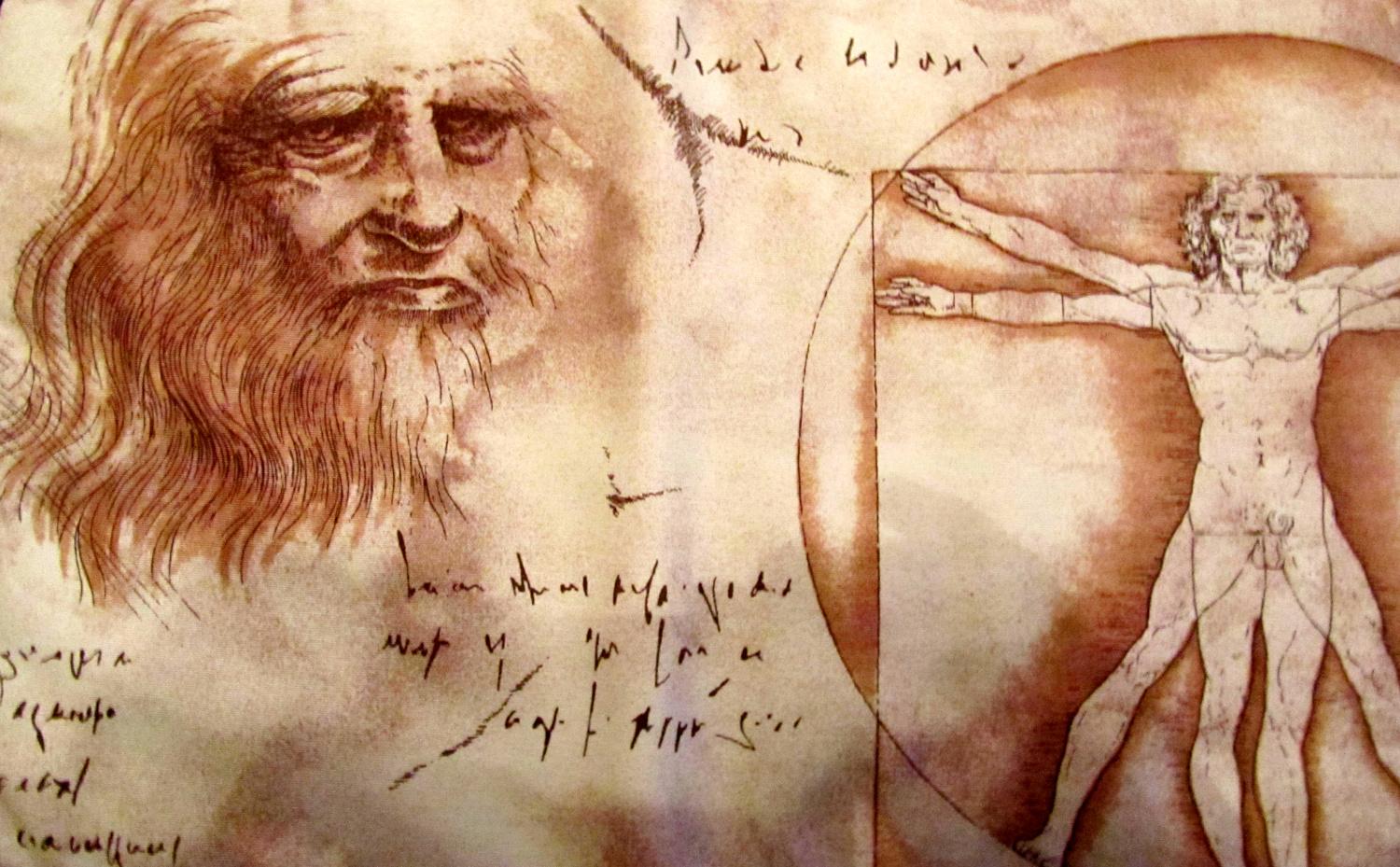

Leonardo da Vinci, Autoritratto (1515 ca.) e Uomo Vitruviano (1490 ca.)